Das Verhältnis von Politischem Unterricht und Geschichte (wie auch Erdkunde) im Rahmen der Politischen Bildung ist bisher noch nirgendwo in Übereinstimmung zwischen Sozialwissenschaftlern und Historikern praktikabel gemacht worden. Die Saarbrücker Rahmenvereinbarung aus den 60er Jahren z. B., in der die drei Fächer unter dem Begriff Gemeinschaftskunde für die Sek. II zusammengefasst worden waren, wurden additiv gehandhabt, mit harten Auseinandersetzungen um Anteile und Prioritäten. In diesem Kapitel soll die These begründet werden, daß die - eigenständigen - Fächer auf Kooperation angewiesen sind und daß hierfür didaktische Instrumente (Leit- bzw. Schlüsselfragen) notwendig, zumindest hilfreich sind. Ausgehend von Materialien zu einem Überblick über die Entwicklung des Verhältnisses der Fächer Politischer Unterricht und Geschichte (2.5.0) und von Thesen für die Kooperation (2.5.1) werden didaktische Vorschläge (2.5.2) skizziert. Diese werden sowohl in Leitfragen (2.5.3) als auch in einem Unterrichtsbeispiel und Hinweisen für die Auswahl im Zusammenhang mit der Matrix konkretisiert (2.5.4, 2.5.5)

Grundsätzlich lassen sich etwa die folgenden Möglichkeiten unterscheiden:

1. Kooperation setzt voraus, dass in jedem und von jedem Fach aus neben der eigenen auch die Sicht- und Frageweise des anderen gepflegt und vermittelt wird: in der Geschichte neben (oder auch nach) der diachronischen, wo immer möglich, die systematische; in den Sozialwissenschaften neben der systematischen auch die häufig retrospektive (zurückblickende), diachronische. Dort steht die Einzigartigkeit der zu verstehenden Geschehnisse und Gestalten im Vordergrund, hier das Verallgemeinerungsfähige und Strukturelle:

Ohne historische Methoden und Fragestellungen können Lernende nicht die Einzigartigkeit von Personen und Ereignissen erfahren und nicht verstehen, warum Menschen je verschieden sind; ohne systematische, synchronische (die Zeiten zusammenschauende) Methoden und Betrachtungsweisen können sie nicht erkennen, was an den Menschen menschlich ist und welchen vergleichbaren Aufgaben sie sich trotz aller Andersartigkeit der Bedingungen je gegenübergestellt sehen.

Das heißt: "Geschichte ohne Soziologie ist blind, Soziologie ohne Geschichte ist leer" (Topitsch)*: "Social Sciences without History have no root, History without Social Sciences bears no fruit" (Hermann Finer) (Zit. nach Beyme von 1970, 19). Diesen in den beiden Wissenschaften unbestrittenen Satz müssten sich die Lehrenden beider Fächer zueigen machen.

2. Wie die doppelte Blickrichtung im Unterricht wirksam wird, hängt nicht von perfekten Richtlinien ab, sondern davon, dass Lehrer über "Methoden" - über heuristische Instrumente! - verfügen, mit deren Hilfe sie den Wechselbezug bei geschichtlichen wie bei politischen Themen herstellen können.

Vergleichbares gilt für das Fach Erdkunde. Einige Didaktiker der Geographie benutzen heute zur Beurteilung der gesellschaftlichen Bedeutung geographischer Faktoren den Begriff "Daseinsgrundfunktionen". Die Nähe zum Begriff "Überleben" und zum Begriff "Bedürfnisse" ist deutlich. Als Daseinsgrundfunktionen werden Essen, Sich-Kleiden, Wohnen, Vorsorge, in Gesellschaft leben und Fortpflanzung bezeichnet (vgl. Geographische Rundschau, Heft 12/1974). [/S. 243]

Die Bedrohung der Lebensgrundlagen verlangt heute im politischen Unterricht auch die Kooperation mit der Biologie: bei Aufgaben des Umweltschutzes im weitesten Sinne, aber auch für die Erkenntnis, dass sich die Evolution nicht mehr allein mit Ergebnissen der Fitnesskonkurrenz erklären lässt, dass ein Überleben der Gattung Mensch nur möglich ist, wenn sich die Gattung fähig erweist, innerhalb der Grenzen der Biosphäre zu kooperieren (vgl. Markl, 2.2.5.2).

1. Ausgangspunkt und oberstes Auswahl- und Wichtigkeitskriterium für beide Fächer/Aspekte ist die aufs Existentielle zielende didaktische Frage:

Wie können wir durch Geschichts- und Politikunterricht dazu beitragen, Schüler für die menschenwürdige Bewältigung von Situationen auszustatten, von denen wir heute und voraussichtlich morgen betroffen sind; wie können wir sie ausstatten für die Wahrnehmung von Chancen und die Bewältigung von Gefahren unserer geschichtlichen Situation?*

2. Weil Fragen an Geschichte, Gegenwart und Zukunft (wie sie von Historikern, Gesellschaftswissenschaftlern, Fachdidaktikern, Politikern gestellt werden), als perspektivisch erkannt worden sind (d. h. dem oft unbewussten Vorverständnis und/oder den bewussten Interessen und Absichten der Fragenden erwachsen), ist es notwendig, diese Perspektiven (Vorentscheidungen, Wert- und Zielvorstellungen) offenzulegen und Kontroversen darüber zum Thema zu machen - wenn man nicht einem "geheimen Curriculum" verfallen will.

Zunehmend wird die Perspektivität historischer Aussagen von Geschichtsdidaktikern wie von Historikern (und zwar nicht nur von solchen, die der Kritischen Theorie mehr oder weniger nahestehen) betont. Zumal Mommsen weist eindringlich nach, in welcher Weise leitende Gesichtspunkte (metatheoretische Fragestellungen) unvermeidbar in den Erkenntnisprozess einspielen. Er folgert daraus, daß die Prämissen offengelegt und gegenüber einer intersubjektiven Überprüfung offen bleiben müssen (dtv WR 4281, 444f.); Annette Kuhn zitiert Kocka mit dem Satz: "Aussagen über die Vergangenheit sind von Einschätzungen der Gegenwart und von Stellungnahmen zur wünschenswerten Zukunft durchsetzt" (Schörken 1978, 123).

Wie Rohlfes sagt, entstehen historische Sachverhalte "aus den Fragen der Historiker an die historische Überlieferung, sind also nicht die vergangene Wirklichkeit selbst". Er fährt dann fort: "Ebensowenig sind sie beliebige Konstrukte, die ihr Dasein lediglich gegenwärtigen Erkenntnisinteressen verdanken. Solche Erkenntnisinteressen sind zwar der Rahmen, innerhalb dessen das historische Material ausgewählt, analysiert, interpretiert und bewertet wird, aber wie dieser Rahmen ausgefüllt wird, das liegt nicht mehr in der Reichweite des Erkenntnisinteresses, sondern hängt allein von den Aussagen des zur Verfügung stehenden Erkenntnismaterials ab - zumindest innerhalb eines Wissenschaftsverständnisses, dem Objektivität eine Tugend und nicht ein Aberglaube ist" (Schörken 1978, 24).

In dieser Konzeption werden die Perspektiven, - die Prämissen für die Wertungen - in den Optionen formuliert. Didaktisch fungieren die Optionen in beiden Fächern:

3. (Kernthese) Kooperation wird vor allem dadurch hergestellt, dass man an Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft im Geschichtsunterricht und im politischen Unterricht grundsätzlich gleiche, zumindest vergleichbare Fragen richtet. Im gesellschaftswissenschaftlich-politischen Bereich geht es um systematische Antworten als Voraussetzung für eine schärfere Erfassung von Zusammenhängen; im historischen Bereich geht es um Antworten, mit deren Hilfe sich der Schüler in die Vielfalt, Eigenständigkeit und Widerständigkeit historischer Situationen hineinleben kann.

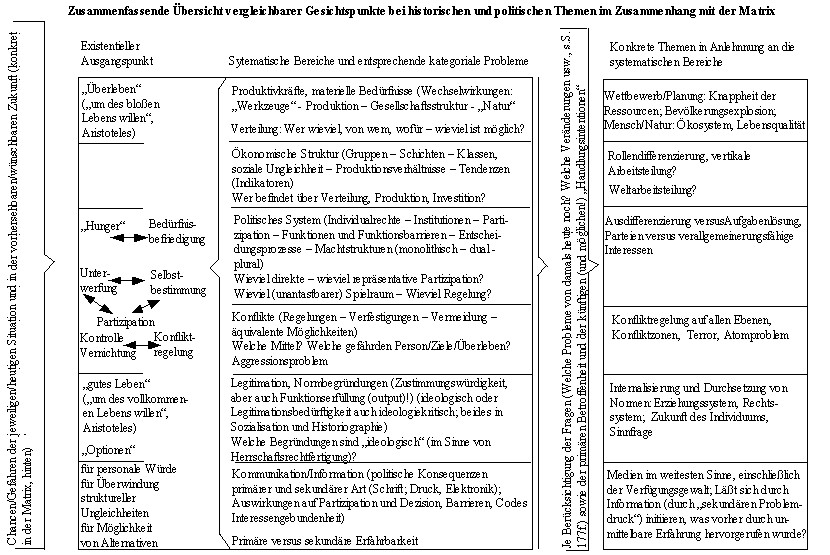

Die Leitfragen sollen dazu dienen, Einzelfragen und Unterrichtsgegenstände so auszuwählen und zu gewichten, dass sie als Antwort auf Probleme von allgemeiner Bedeutung erkannt werden können. Mit ihrer Hilfe können geschichtliche, erdkundliche und Themen der politischen Bildung als verschiedene Aspekte gleicher Fragestellungen begriffen werden. In ihrer allgemeinen Form zielen sie auf Überleben und menschenwürdiges Leben ab; ihre Beantwortung soll für die Bewältigung (für Erkennen, Urteilen, Handeln) von und in Situationen qualifizieren, von denen Schüler subjektiv und objektiv betroffen sind. So gesehen lassen sich alle Themenbereiche der drei Fächer in vier zentrale Themen- bzw. Fragenkomplexe gliedern:

Schon diese allgemeinen Fragen können sowohl auf historische als auch auf gegenwärtige Themen, Situationen und Probleme angewendet werden, einschließlich der politisch bedeutsamen geographischen Themen. [/S. 245]

Für die Geschichte lassen sie sich weiter konkretisieren, indem zum Beispiel gefragt wird:

In der Politischen Bildung wird in Bezug auf die Beteiligung an zustimmungswürdigen Entscheidungen zusammengebracht, was in den sozialwissenschaftlichen Disziplinen, aber auch in den Fächern Geschichte (zeitlich) und Erdkunde (räumlich) getrennt erscheint. Im Zusammenhang mit Situationen kann gefragt werden:

Ein zweiter (zangenartiger) Frageansatz dient dazu, die Themen (Probleme), historische und gegenwärtige Inhalte und die Situation der Schüler bei der Planung und im Unterricht miteinander in Verbindung zu bringen:

Es wird gefragt:

Leitfragen für die Erdkunde lassen sich nicht durchgängig auf alle erdkundlichen Themen anwenden.

Mit dem Begriff "Daseinsgrundfunktionen" (Essen, Sich Kleiden, Wohnen) kann gefragt werden, inwieweit diese Funktionen je von klimatischen, räumlichen Bedingungen abhängig sind. Aber diese Fragestellung greift zu kurz, wenn nicht zugleich nach den historischen und politischen Bedingungen für die Entwicklung der räumlichen Faktoren gefragt wird. Daneben ist aufzuzeigen, dass in der Erdkunde als gleichzeitig, aber räumlich getrennt, erfahren werden kann, was historisch "ungleichzeitig" ist.

Für die Kooperation der Fächer Erdkunde und Politische Bildung kann gefragt werden:

Hierzu das Protokoll eines Sozialwissenschaftlers, der ein Praktikum betreute:

"Es handelt vom Probeunterricht einer Studentin in einer Dorfschule, den der Verfasser als 'Tutor' miterlebte. Das Stundenthema lautete: Albrecht der Bär besiedelte die Mark Brandenburg. Die Studentin berichtete, wie Albrecht der Bär Siedler ins Land holte, das 'menschenleer' war. Die Siedler kamen aus übervölkerten westlichen Gauen des Reiches; die Studentin erzählte, wie in diesen Gauen die Bauern ihre kinderreichen Familien kaum mehr ernähren konnten und wie dann die jüngeren, landlosen Söhne in die Weiten des freien Ostens aufbrachen. Der Verfasser griff ein und fragte, wie man denn eigentlich heute mit dem Problem fertig werde. Verblüfftes Schweigen. Aber auf weitere Fragen kam dann - wie zu erwarten - zutage, dass die meisten Väter der Kinder dieses Dorfes nicht mehr in der Landwirtschaft, sondern in der nahegelegenen Stadt arbeiteten. Und schließlich brachten die Kinder heraus: "Wir lösen das Problem nicht mehr, indem wir neues Land erobern, sondern durch neue Arbeitsplätze in der Industrie."

Darauf folgte noch eine Frage: Wie ist es nun aber in den Ländern, wie beispielsweise Indien, das gerade im Erdkundeunterricht behandelt worden war, in denen das Land auch nicht mehr für die vielen Menschen ausreicht, in denen es aber noch so gut wie keine Industrie gibt? Die Kinder diskutierten die Frage und kamen nun selbst zu dem Ergebnis, dass nur drei Möglichkeiten bestehen:

Es wird deutlich, 1., dass es sich beim Dozenten nicht etwa um einen methodischen Vorsprung [/S. 247] handelt, sondern darum, dass er als didaktisch denkender Sozialwissenschaftler die historische Situation auf eine fundamentale Erkenntnis hinbezieht; und 2., dass dieses Beispiel zugleich zum Transfer anregt:

Der Sachverhalt, dass sich durch Technisierung, durch "Massenproduktion", Bedingungen des Lebens im Raum verändert haben, lässt sich auf andere Situationen übertragen.

"Abhängig - wovon und von wem?"

Hier wird die fundamentale Erkenntnis systematisiert, dass anstelle der Abhängigkeit von den natürlichen Bedingungen zunehmend - und heute im besonders hohen Maße - die von den Mitmenschen, von den Vorkehrungen der Gesellschaft getreten ist.

Es geht darum, die Vorstellung vom "Volk ohne Raum" (H. Grimm) als Irrtum zu enthüllen. Tolstois Erzählung "Wieviel Erde braucht der Mensch" kann ergänzend gelesen werden.

| Sammler und Jäger | Ackerbau | Ägypter | heute | |

| Nahrung | Geschichtlichkeit "Jagdgründe" Zufall |

genügend Boden Vieh Ungestörtheit |

Ausbau der Kanäle und Dämme - Wetter und Wasserstand (Vorratshäuser) |

funktionierender Handel und Transport in der ganzen Welt |

| Kleidung | erlegte Tiere mit geeignetem Fell | Arbeitskraft, Zeit für die Webarbeit Geräte |

Anspruch auf die Erzeugnisse der Handwerker durch Arbeit - nur wer zum Dorf gehörte, bekam etwas |

Kleidung wird maschinell hergestellt; immer mehr kaufen nicht, was sie brauchen, sondern was "modisch" ist |

| Wohnung | natürliche Gegebenheiten, z. B. Höhlen | jede Familie erbt oder baut sich ihr Haus | Wer in der Dorfgemeinschaft mitarbeitet, erhält Bauplätze | immer mehr Eigenheime, aber immer noch in den Städten am meisten Miet-Wohnungen |

| Gefahren | jeder aus einer anderen Sippe ist "Feind" | Eroberervölker (Nomaden) | lange Zeiten ohne äußere Gefahren | jeder Krieg - Diktatur - aber auch Verkehr |

| Wünsche | auf die Urbedürfnisse beschränkt für wenige werden Schmuck, Wohnkultur, kunstvolle Gegenstände möglich | |||

Die Voraussetzung einer nur von den gesellschaftlichen Bedingungen abhängigen Produktion muss relativiert werden, und zwar im Bezug auf die Erde als Ganzes. Das verlangt in der Tabelle eine neue Spalte. In dieser Spalte Morgen muss sich bei allen in der Waagerechten aufgeführten Bedürfnissen die Begrenztheit der Ressourcen und die Gefährdung des Ökosystems niederschlagen. [/S. 248]

Beyme, Klaus von (1970): Die parlamentarischen Regierungssysteme in Europa. München: Piper [1].

Hilligen, Wolfgang (1981): Zur Kooperation von Geschichte und Politischem Unterricht. In: 25 Jahre Politische Bildung in Hessen. Protokoll Nr. 06/103/1981 des Hess. Instituts für Lehrerfortbildung.

Hilligen, Wolfgang (1976): Zum Verhältnis von Geschichte und Sozialkunde. In: Zur Didaktik des politischen Unterrichts II. Schriften 1950-1975, kommentiert 1975. Ein Supplement. Opladen: Leske, Seite 165-188.

Krockow, Christian von (1969): Sozialwissenschaften, Lehrerbildung und Schule. Opladen: Leske [2].

Markl, Hubert (1980): Ökologische Grenzen und Evolutionsstrategie Forschung. In: Mitteilung der DFG (3); in einer verkürzten Fassung in: FAZ, Dezember 1980.

Mickel, Wolfgang (Hg.) (1979): Politikunterricht im Zusammenhang mit seinen Nachbarfächern. Mit Beiträgen von Behrmann, Böttcher, Cube, Grosser und Sutor, München: Ehrenwirth.

Mommsen, Wolfgang J. [3] (1977): Der perspektivische Charakter historischer Aussage und das Problem von Parteilichkeit und Objektivität historischer Erkenntnis. In: Koselleck, Reinhart (Hg.): Objektivität und Parteilichkeit in der Geschichtswissenschaft. München: dtv, WR 4281.

Schörken, Rolf (Hg.) (1978): Zur Zusammenarbeit von Geschichts- und Politikunterricht. Anmerkungen und Argumente 20. Stuttgart: Klett [4].

Schörken, Rolf (1977): Der lange Weg zum Geschichtscurriculum. In: Geschichtsdidaktik, Jg. 2 ( 3-4).

Tibi, Bassam (1980): Akkulturation und interkulturelle Kommunikation. Ist jede Verwestlichung kulturimperialistisch? In: Gegenwartskunde/GSE. Jg. 29 (2). Seite 173-189.

Die Geschichtsdidaktik hat im vergangenen Jahrzehnt (im Vergleich zur Entwicklung der Didaktik des Politischen Unterrichts: etwa ein Jahrzehnt verspätet) eine neue Entwicklung genommen. Einige wichtige Schriften:

Behrmann, Günter [5]; Jeismann, Karl-Ernst; Süssmuth, Hans (1978): Geschichte und Politik. Didaktische Grundlegung eines kooperativen Unterrichts (Studien zur Didaktik, B. 1) Paderborn: F. Schöningh.

Bergmann, Klaus; Kuhn, Annette; Rüsen, Jörn; Schneider, Gerhard (Hg.) (1979): Handbuch der Geschichtsdidaktik. Bd. 1 und 2. Düsseldorf : Schwann.

Bergmann, Klaus; Rüsen, Jörn (Hg.) (1978): Geschichtsdidaktik: Theorie für die Praxis. Düsseldorf: Schwann.

Kuhn, Annette (1974): Einführung in die Didaktik der Geschichte. München: Kösel.

Kuhn, Annette; Rothe, Valentine (1980): Geschichtsdidaktisches Grundwissen. Ein Arbeits- und Studienbuch. München: Kösel.

Mayer, Ulrich; Pandel, Hans-Jürgen (1976): Kategorien der Geschichtsdidaktik und Praxis der Unterrichtsanalyse. Anmerkungen und Argumente 13. Stuttgart: Klett [4].

Süssmuth, Hans (Hg.) (1973): Historisch-politischer Unterricht. Stuttgart: Klett [4].

* Formuliert in Analogie zu Kants Aussage: Anschauung ohne Begriffe ist blind, Begriffe ohne Anschauung sind leer.

* Auf die Tragfähigkeit des existentiellen Ansatzes bei Chancen und Gefahren für den Geschichtsunterricht hat Rolf Schörken (1977, 344) nachdrücklich hingewiesen.

* Zu dieser schwierigen Frage vgl. Bassam Tibi: Akkulturation und interkulturelle Kommunikation. Ist jede Verwestlichung kulturimperialistisch? In: Gegenwartskunde/GSE, Jg. 29 (2), 1980, 173ff.

Links

[1] http://www.piper.de/web/home.html

[2] http://www.leske-budrich.de

[3] http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/BEITRAG/intervie/biograph/wmomms.htm

[4] http://www.klett-cotta.de

[5] http://www.uni-potsdam.de/u/LpB/Mitarbeiter/Behrmann/behrmann.htm