Die bisher besprochenen Aspekte stellen nicht etwa die Gesamtheit dessen dar, was in der Lehrerausbildung überhaupt als Gegenstand einer Standardvorgabe in Frage kommt, auch wenn sich die allgemeine Diskussion auf sie kapriziert. Vielmehr gibt es weitere, womöglich programmatisch verschwiegene Standardisierungskandidaten, von denen durchaus beachtliche Qualitätszugewinne für die Lehrerausbildung erwartet werden dürfen. Sie geraten in unser Blickfeld, wenn wir das Ausbildungsgeschehen umfassender in den Blick nehmen.

| – … an der Selektion der zur Ausbildung zugelassenen Personen

("recruitment") – … an den zum Einsatz gelangenden Mitteln ("input") – … an den Ausbildungsprozessen ("throughput") – … an den zu erreichenden internen psychischen Dispositionen ("output, Stufe I") – … an den intendierten Lehrerhandlungen ("output, Stufe II") – … an den hervorbringbaren Produkten ("outcome"/"effect") |

Übersicht 2: Ansatzpunkte für Standardisierungsbestrebungen in der Lehrerausbildung

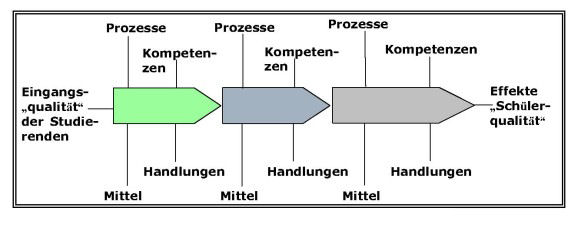

Anzusetzen wäre zunächst bei der Selektion der zur Ausbildung zugelassenen Personen, sodann natürlich bei der Qualität der einzusetzenden Mittel im weiteren Sinne (Input) und bei der Qualität der Ausbildungsprozesse (throughput). Erst dann kommen in dieser Abfolge die zu erzielenden Kompetenzen (Output, Stufe I) und die durch sie ermöglichten Lehrerhandlungen (Output, Stufe II) ins Spiel. Und schließlich gelten die Lernfortschritte und Ausbildungsergebnisse bei Schülern, der sog. Outcome, ja nicht ohne Grund als das entscheidende Erfolgskriterium. Wir werden gleich nachher [/S. 48:] noch sehen, dass man es selbst dabei nicht sein Bewenden haben lassen muss.

Ohne Zweifel haben die Autoren der KMK–Vorgaben es richtig gesehen, dass Standards funktions– bzw. institutionenbezogen differenzierungsbedürftig sind, weshalb sie die meisten von ihnen in zwei Abstufungen ausformulierten, nämlich für sog. "theoretische" und "praktische" Ausbildungsabschnitte. Und tatsächlich dürfte für Studienseminare die Frage nach dem Output im Sinne von unterrichtlicher Handlungsfähigkeit wichtiger sein als für die Universität, die, wie gesagt, m.E. mit der Umsetzung des Basiscurriculums ihrer Aufgabe der Grundlegung von Professionalität am besten gerecht wird. Dass freilich endlose Kompetenzlisten auch den Studienseminaren nicht weiterzuhelfen vermögen, ist weiter oben bereits begründet worden.

Man kann schon an der vereinfachten Grafik (Übersicht 3), die z.B. Schulen als Institutionen für Studienpraktika und für die Kooperationen der Referendarausbildung ausblendet, sehen, dass das Feld der Standardisierungsmöglichkeiten eine beachtliche Breite aufweist und jedenfalls durch die gegenwärtig diskutierten Output-Standards nur zu einem kleineren Teil ausgeleuchtet wird.

Übersicht 3: Merkmalsbereiche für Standardisierungen in institutioneller Sicht

Werfen wir wenigstens einen kurzen und sozusagen exemplarischen Blick auf die für die Universität bedeutsamen Bereiche "Eingangsqualität", "Mittel" und "Prozesse", in der analogisierenden Wertschöpfungssprache also auf "recruitment", "input" und "throughput"! Im Bereich der Eingangsselektion kommen als Standardisierungskandidaten zunächst jene relativ stabilen Personenmerkmale in Betracht, die als Prädiktoren für Studien- und Berufserfolg gelten dürfen, so z.B. Sprachfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Studiumsmotivation, intellektuelle Leistungsfähigkeit und Durchhaltevermögen. Eine Rolle dürfte außerdem hier sogar jene Sympathie spielen, die das auswählende Lehrpersonal für einzelne Bewerber empfindet, weil es seinerseits zu intensiverer Betreuung bereit ist, wenn es die betreffenden Studierenden in ihrer Gesamtpersönlichkeit akzeptiert.

Man wird nicht von der Hand weisen können, dass geeignete Selektionsverfahren einen erheblichen Einfluss auf die Erreichung von Output-Standards ausüben können. Dazu braucht man sich nur vor Augen zu halten, wie viel zusätzlichen Aufwand wir in die Förderung der guten Studierenden stecken könnten, wenn wir die Sonderzeiten für Beratung, Mehrfachkorrekturen und Wiederholungen mit schlechteren Studierenden einsparen würden. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass wir hinsichtlich der Validität und der relativen Bedeutung einzelner Selektionskriterien durchaus spekulieren müssen.

Ein weiterer bedeutsamer Merkmalsbereich ist der Input, der keineswegs nur das bereits besprochene Basiscurriculum umfasst. Hier rücken Merkmale in den Blick, die zwar immer wieder thematisiert werden, um deren Erwähnung aber die KMK und die einzelnen Wissenschaftsminister – vermutlich weil sie nicht kostenneutral sind – "einen großen Bogen" machen. Man könnte hin und wieder sogar den Eindruck gewinnen, dass der Staub, der durch die Kompetenzdiskussion aufgewirbelt wird, jeden weiteren Standardisierungsbedarf verhüllen soll. So spielt die Hochschulausstattung in ihren verschiedenen Facetten eine ganz gewichtige Rolle. Gegenstand der Standardisierung könnte hier etwa die Mindestausstattung mit Professuren und Lehrstühlen sein, auch die Qualität der Bibliotheken, der DV–Infrastruktur und der Lehrsäle wäre hier zu nennen. Eine kompetente und gut erreichbare Studienberatung scheint mir angesichts der zunehmenden Unselbstständigkeit der Studienanfänger immer wichtiger zu werden und natürlich drückt das Massenproblem auf den Studienerfolg. Die sog. Eliteuniversitäten suchen sich nicht nur ihre Studierenden aus, sie kümmern sich auch bei günstigen Relationen von Lehrer– zu Studierendenzahlen intensiver um sie. Warum wohl kommt die KMK nicht auf die Idee, diese Dinge zu standardisieren, sie in ihren jeweils erfolgsförderlichen Qualitätsausprägungen verbindlich vorzuschreiben?

Ein letzter Merkmalsbereich, der hier Erwähnung finden soll, ist der throughput, also die prinzipiell ebenfalls standardisierbare und ebenfalls besser als die Ausprägung der Kompetenzen messbare Qualität der Lehr–Lern–Prozesse. Auch hier will ich nur auf wenige, aber m.E. bedeutsame Merkmalsgruppen hinweisen. So dürfte der Adressatenbezug der Lehre angesichts der zunehmenden Heterogenität unserer Klientel ein beachtliches Qualitätsmerkmal darstellen, ebenso das Leistungsfeedback, also etwa die Korrekturdauer für Studienarbeiten und die Differenziertheit ihrer Beurteilung. Die innere Konsistenz des gesamten Lehrangebots, der thematische Wechselbezug zwischen den Lehrveranstaltungen ist ebenfalls eine Synergie– und Qualitätsquelle für die Prozessqualität. Dass die Kollegen von der allgemeinen Erziehungswissenschaft gerade in diesem Punkt viel gesündigt haben, dass sie in der akademischen Lehre allzu oft ihre persönlichen Steckenpferde geritten und sich nicht um die Kohärenz und die inhaltliche Relevanz des Studiencurriculums gekümmert haben, ist – da muss man ihr zustimmen – ein immer wieder zu Recht genannter Stein des Anstoßes für die Bildungspolitik gewesen (vgl. Heinrich 2003). Schließlich ließe sich auch noch die exemplarische Praxis, also die Praktika, als Element der Prozessqualität [/S. 49:] standardisieren. Sie spielt in der gegenwärtigen Reformdebatte eine beachtliche Rolle, insoweit sie referendariatsverkürzend ins Studium vorgezogen werden soll. M.E. hat Fritz Oser zu Recht darauf hingewiesen, dass es nachgerade paradox ist, die Studierenden zum Kompetenzerwerb ausgerechnet an jene Praxis zu überantworten, die durch Qualitätsentwicklung allererst so gut gemacht werden soll, dass man in ihr und von ihr zuverlässig lernen kann (2004, S. 187).